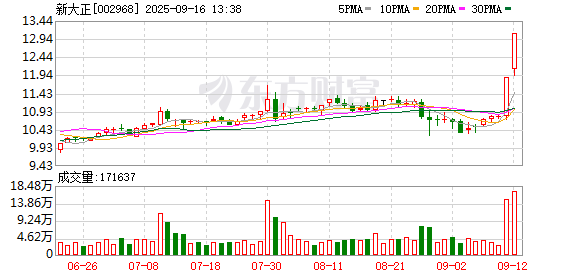

9月15日,“新媒体走基层看检察”中央网络媒体采访团走进云南省昆明市五华区人民检察院,聚焦该院行政检察工作的创新实践——针对“过期之诉”难化解、“程序空转”耗民力的痛点,通过精准履职推动问题实质性解决。采访中,五华区检察院第四检察部检察官徐晓凤结合一起曲折案例配资官方网站,详细介绍了该院如何以检察担当回应群众关切。

采访团来到云南省昆明市五华区检察院。(摄影:检察日报 张哲)

出生证明被冒领引纠纷

父亲奔波六年维权遇“时限门槛”

当事人陈甲(化名)怎么也没想到,本应属于亲生儿子的出生医学证明,竟然登记着陌生人李时(化名)的名字,孩子的户口早已被他人占用。这个离奇的状况,让他为患有唐氏综合征的儿子陈星(化名)落户的事,陷入了长达六年的困境。

时间回溯到2012年7月,陈甲与陈乙(化名)夫妇迎来了二胎儿子陈星(化名)。由于孩子患有唐氏综合征,出生医学证明一直未申领,落户的事也暂时搁置。四年后两人协议离婚,孩子由父亲陈甲抚养。巧合的是,同时间段李某、杨某夫妇收养了一个孩子李时,却因没有出生医学证明无法落户。李某与陈乙是老乡,在得知陈乙离婚后尚未为孩子办理出生证明,两人竟协商由陈乙到医院为李某收养的孩子冒领了出生医学证明。直到2018年陈星身体状况逐渐稳定,陈甲准备回老家办理落户时,才发现原本属于儿子的出生证明早已被冒领。此后六年里,他先后三次做亲子鉴定,多次跑医院、卫生健康、民政、公安等部门反映情况,希望能换发一张属于陈星的出生证明,却始终处处碰壁。

2024年4月1日,陈甲将医院起诉至法院,请求撤销被冒领的出生医学证明。法院4月8日作出裁定,认为医院2017年3月签发相关证明,而陈甲2024年才起诉,已经超过五年起诉期限,裁定不予立案。这个结果,让陈甲的维权之路似乎走到了死胡同,也折射出不少“过期之诉”当事人面临的程序困境。

检察监督撕开“时限壁垒”

多部门联动解开两个家庭心结

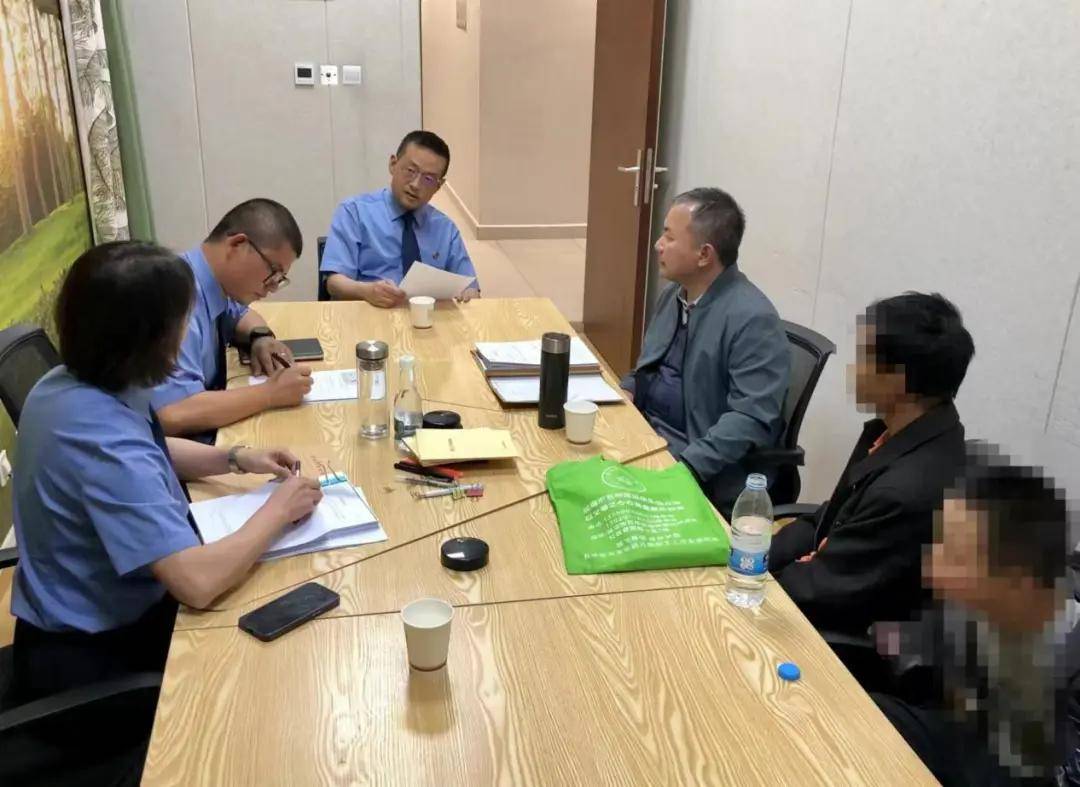

检察长带头接访当事人。(供图:五华区检察院)

无奈之下,陈甲来到五华区检察院反映情况。检察机关了解情况后,依职权受理了这个案件。经过细致调查,五华区检察院查明,陈乙和李某都不是李时的生物学父母,能确认出生医学证明登记存在错误,同时也明确了医院对出生证明的签发、换发、补发负有法定职责。这一登记错误,已经严重影响到陈甲父子的正常生活,也让李时的身份问题变得复杂。

到四川某县公安局协调落户。(供图:五华区检察院)

2024年6月,五华区检察院向医院正式发出检察建议,督促其为陈星换发出生医学证明。为了让问题得到彻底解决,检察院还组织召开了听证会。在听取双方当事人陈述和听证员公开评议后,大家一致认为由检察机关配合卫健部门发函至公安机关,请求返还错误的出生医学证明副页,医院根据检察建议先行换发出生医学证明,以便让陈星尽快落户。

到医院协调换发出生医学证明。(供图:五华区检察院)

看望被收养儿童。(供图:五华区检察院)

本着“高质效办好每一个案件”的基本价值追求,检察机关没有只盯着陈甲的诉求。考虑到原来的出生证明已经用于李时落户,如果直接换发就需要撤销原证明,李时的户口就会被注销,进而影响到他的身份、上学和未来生活。五华区检察院主动协调公安、教育等部门,经过多方沟通协调,最终同时解决了两个孩子的落户和教育问题。2024年8月,陈星终于拿到了属于自己的出生医学证明;9月开学时,李时也顺利升入初中,两个家庭纠缠多年的“身份难题”终于画上了圆满句号。

小小证明背后彰显检察担当

典型案例诠释司法为民情怀

“这不仅仅是一张出生证明,更是两个孩子人生的重要凭证。”承办案件的徐晓凤检察官感慨道。这个案件的特殊之处在于,既要纠正行政行为的错误,又要避免简单处理给另一方带来新的问题。检察机关通过深入调查、精准监督和统筹协调,实现了法律效果和社会效果的统一,这个案例也因此获评“全国2024年度十大行政检察典型案例”。

作为公民的第一个法定身份证明,《出生医学证明》的管理秩序直接关系到群众的切身利益。五华区检察院的这起案例生动说明,当“过期之诉”让当事人难以通过诉讼途径维权时,行政检察监督能够通过行政争议化解,打破“程序空转”的障碍,在明辨法理的同时,也充分考虑实际情况,体现司法的人文关怀。

(来源:中国网 记者:乔娅丽)

涨配资网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。